生命力で輝くメカスの表現

「不運はいつかあなたの財産となります。私は、戦争のために25年間も自国に帰れず放浪するという不運を味わったけれど、そのおかげで海をこえてニュー ヨークに渡り、今、ここ、ブルックリンで幸せに生きている。長い間不運だと思っていても、気がつくと幸運に変わっているものです」

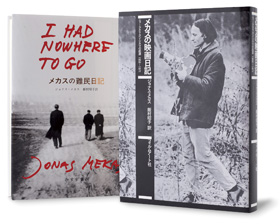

9月16日に行われた、メカスの新著『メカスの難民日記』の出版記念会に、メカスは映像のメッセージをよせた。日本の震災と津波と原発の被災者にむけて、自身の不運の経験をひきあいに出し、被災者と同じ立場で勇気づけようとするものだった。その優しさは、あくまでも弱者を守り、強大な権力とは断固闘うメカスの本質をよくあらわしていた。

個人映画作家として知られているが、もともと詩人で、母国語(リトアニア語)から切り離されたために、国際語である映像言語で表現するメカスの言葉は、単純だが底知れない深いニュアンスをもち、人を動かし、世界を変革さえする。

映画が劇場用の商業映画でしかなかった60年代に、20年間ヴィレッジヴォイス誌に連載した「ムーヴィー・ジャーナル」(『メカスの映画日記』)で、個人が自由に作ったさまざまな映画を暖かい視線で紹介し、ついに〈ニューアメリカンシネマ〉という新しいジャンルを確立し、作家を助けるためにフィルムメーカーズコーポを設立し、フィルムカルチャー誌を創刊し、フィルムメーカーズシネマテークを作って上映活動をした。そして、世界中に分類不能な無数の個人映画作家が生まれ、あちこちの都市で映画祭が催された。上映された映像がその国の検閲にかかり、責任者として投獄されたこともある。権力の圧力に抵抗し、映画芸術を守った。それは60年代の反体制文化の象徴的事件の一つでもあった。

ウォーホールが、上映時間48時間で2面スクリーンの作品『★★★★』をシネマテークで上映したときなど、観客は毛布持参で見に来る騒ぎだった。これからはニューアメリカンシネマまたは個人映画は、自分の力で成長するだろう。あとは、今後の世代のために、これらの映画の保存が課題だった。

メカスが、散逸しやすい個人映画や古典映画の完全な保存と上映のための施設〈アンソロジー・フィルム・アーカイブス〉の設立にとりかかったのは、40年前だった。今、その膨大なコレクションは映画を学ぶ人たちの貴重な場となっている。

メカスのもっとも愛するものは、木のように自然のままで美しいもの、かばってやらないと死にそうなもの、荒削りで「触ると血のにじむようなもの」である。「私はリトアニアの百姓だから、文明化したものは似合わない」と、彼はいう。さまざまな知識で理論武装するのではなく、理屈はなく、自然のままで肌で感じ、喜び、悲しみ、怒る。リトアニアの小川のほとりの柳のように。

メカスの作る映画は、日々の暮らしを慈しむやさしさに満ちている。そして、そのナレーションの美しさと深さは、たとえようもない。詩人の映画以外のなにものでもない。『メカスの難民日記』の原文は、メカスが22歳から27歳までの、人生でもっとも感受性の強い時期の日記である。その後、これを整理し編集しているが、現在のメカスの原型がくっきりと読み取れる。

早熟で、子どものころから本を読みあさり、10代で詩集も出版し、文芸誌の編集長もしていたメカス。大国ソ連とドイツにはさまれ、たえず政争の道具にされていた小国リトアニアの若者たちの例にもれず、反ナチ運動に加わっていたが、ドイツ軍に見つかりそうになり、国外へ逃げる途中、ナチスに捕まり、強制労働収容所に収容された。『メカスの難民日記』は、この逃亡の旅から始まっている。ナチの工場での労働、収容所、奴隷仲間との暮らし、逃亡、難民の流浪生活、やるせない郷愁。記憶。難民船でアメリカに。職探しに奔走。

苦難だらけの『難民日記』だが、不思議なほど不幸感がない。不幸も幸福もわが人生の一部だとするさわやかさがある。不幸も、メカスの言葉で語ると美しく、玉手箱のように読むたびに新しい感動がわく。

メカスは言う。「私の本は、どのページを開いて読んでもいいんだ。同じところを何回も読んでもいい。どのページにも、私はいるから」

*飯村昭子氏は、『メカスの映画日記』(フィルムアート社刊)、『メカスの難民日記』(みすず書房刊)の訳者。