リールに記された〜タイムライン/ライフライン

「映画とは 光 動き 太陽 光 鼓動 息づかい 光 コマ」 はじめはすこし戸惑いがあるかもしれない。ただ日常的なさまがながれてゆくばかり。映像と音はときに重なり、ときにずれ、ストーリーはなく、ひとがやってきては去ってゆく。でも、でもだ、だんだんと、そうだ、こうなんだ、これがひとでありひとの生活なんだ、生きているということなんだ、とからだが感じるようになってくる。

画面は揺れる。カメラは手ぶれする。モノクロとカラーが行ったり来たりする。早回しがある。地下鉄のノイズがあり、アコーディオンの音とともに語られることばがある──「映画を作る、故に我あり」「ホームムービーを作る、ゆえに我あり」。ときにはうたに、「私は何も模索しない/幸福だ」といううたになる。

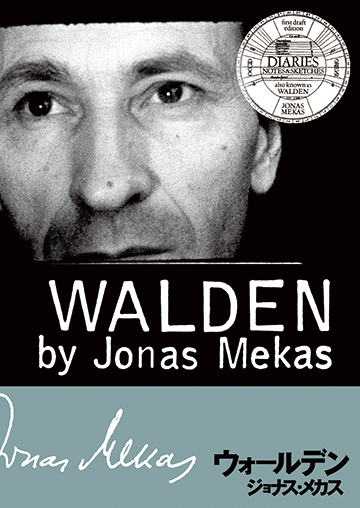

ジョナス・メカスがリトアニアから合衆国にやってきたのは1949年。ソローの本のタイトルを借りた『ウォールデン』は、1960年代に撮影した映像を時系列にならべたもの。今回初の劇場公開となる。これまで、なぜ、公開されていなかったのだろう。

各パートを分けているリール──もとはフィルムだから──には「日記、記録とスケッチ」とある。

正直、ある法案が可決されるという日、わたしはこれをみることができて幸いだった。こうやってヒトは生きている。生きてゆく。身近でありながらカメラという距離をとおして記録されることどもは、とてもプライヴェートだからこそ、誰にでも受けいれられるもの、固有名がすりきれて、誰のものでもあるもの、となる。

なかにはジョン・レノンとヨーコ・オノが、ヴェルヴェット・アンダーグラウンドが、ウォーホルが、ギンズバーグが姿をあらわしはする。しかしそれはほかの無名の人びとと変らない、生まれて、しばらくのあいだ生きて、去ってゆく存在だ。あいだに、猫が、犬が、馬が、家鴨が、ロバが、リスが、姿をとどめる。区別、差別されることない、その、ただ生きて去ってゆくことの、なんという貴さ。すこしでも目をはなすと、失われてしまうものが大きいようにおもえて、わたしの瞳孔はすっかり乾いてしまった。