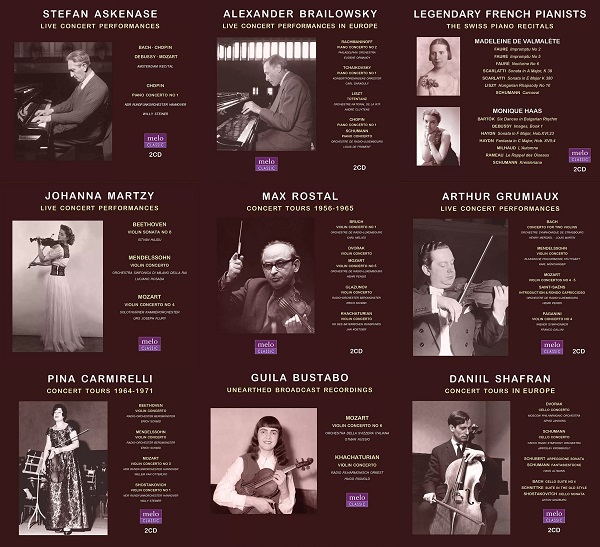

MELOCLASSIC新譜9タイトル!アスケナーゼ、ブライロフスキー、マルツィ、ロスタル、グリュミオー、シャフランなどの未発表音源!

ヒストリカル・ファン待望のMELOCLASSIC新譜が約1年ぶりに発売。ピアノ編が3タイトル、ヴァイオリン編が5タイトル、チェロ編が1タイトルの計9タイトルが一挙発売となります。プラスチック・トレイ付のデジパック仕様(前回までの 簡易収納紙ケース から変更になります)、特記無いものはモノラル。

(タワーレコード)

![]()

「ステファン・アスケナーゼ/ライヴ・コンサート・パフォーマンス」

CD1) ショパン(1810-1849):

ポロネーズ変ロ長調Op.71-2、夜想曲ホ長調Op.62-2、舟歌 嬰へ長調Op.60、

子守歌 変ニ長調Op.57、スケルツォ第2番変ロ短調Op.31、マズルカ ホ短調Op.41-1、

マズルカ変ロ長調Op.41-2、マズルカ変イ長調Op.41-3、エチュード第12番《革命》、

エチュード第10番、エチュード第9番、エチュード第5番《黒鍵》、

ワルツ変ニ長調Op.64-1、ワルツ嬰ハ短調Op.64-2、ワルツ変イ長調Op.64-3

CD2)

(1)ショパン:ワルツ変イ長調Op.42、(2)J.S.バッハ:フランス組曲よりポロネーズとブーレー

(3)ドビュッシー:子供の領分より「人形のセレナード」、(4)モーツァルト:レントラー変ロ長調

(5)ショパン:ピアノ協奏曲第1番ホ短調Op.11

ステファン・アスケネーゼ(Pf)

CD2(5)ヴィリ・シュタイナー(指揮)NDRハノーファー放送管弦楽団

録音:CD1&CD2(1)~(4) 1969年11月8日アムステルダム・コンセルトヘボウ AVRO(ライヴ)

CD2(5)1972年1月14日ハノーバー、NDR 放送大ホール(ライヴ・ステレオ)

※ステファン・アスケナーゼは1896年ポーランドに生まれ、1985年にベルギーで没したユダヤ系ピアニスト。オーストリア・ハンガリー帝国のガリツィア(現ウクラナ領)レンベルクに生まれ、1913年にウィーンに移住、フランツ・リストの高弟エミール・フォン・ザウアーに師事した。第一次大戦後にウィーンにてデビュー、また1920年にはワルシャワ国立フィルハーモニーとシューマン、ブラームス、ショパンの協奏曲で協演して大絶賛された。1927年にベルギーに移住し長くブリュッセル音楽院で教鞭を執った。アルタ・アルゲリッチ、内田光子もアシュケナーゼの門を叩いている。彼はショパン、スカルラッティ、バッハ、モーツァルト、ハイドン、ベートーヴェン、シューベルト、ブラームスの演奏に定評があり、このディスクではCD1で最も得意とするショパン、CD2でショパンの協奏曲のほか、ドビュッシー、モーツァルト、ドビュッシー、バッハが収められている。これまでアシュケナーゼのまとまったアルバムがなかったので大変貴重なセット。

![]()

「アレクサンダー・ブライロフスキー/ライヴ・コンサート・イン・ヨーロッパ」

(1)チャイコフスキー:ピアノ協奏曲第1番/(2)ショパン:ピアノ協奏曲第1番/

(3)ラフマニノフ:ピアノ協奏曲第2番/(4)シューマン:ピアノ協奏曲イ短調/

(5)リスト:死の舞踏

アレクサンダー・ブライロフスキー(Pf)

(1)カール・ガラグリー(指揮)ストックホルム・コンサート協会管弦楽団

(2)(4)ルイ・ド・フロマン(指揮)ルクセンブルク放送管弦楽団

(3)ユージン・オーマンディ(指揮)フィラデルフィア管弦楽団

(4)ルイ・ド・フロマン(指揮)ルクセンブルク放送管弦楽団

(5)アンドレ・クリュイタンス(指揮)フランス国立放送管弦楽団

録音:(1)1951年9月19日スウェーデン放送局ストックホルム・コンサート・ホール、(2)(4)1962年4月4日ルクセンブルク - オーディトリアム・ヴィラ・ルーヴィニーRTL、(3)1958年6月30日ミュンヘン - コングレスホール ドイツ博物館、(5)1958年10月16日パリ - シャンゼリゼ劇場

※アレクサンダー・ブライロフスキーは1896年ウクライナのキーウに生まれ、1976年にニューヨークで没したウクライナのユダヤ系ピアニスト。キーウ音楽院に在学中ラフマニノフにその才能を見出され、その後ウィーンでテオドル・レシェティツキに師事した。1926年にフランス国籍を取得するも最終的にアメリカに帰化した。彼の演奏スタイルは大音量で聴き手を圧倒するのではなく、透明な音色と洒落たエスプリで聴かせるものであった。恩師ラフマニノフ、チャイコフスキーのほかショパンを得意としており、このアルバムでは彼の個性が存分に味わえる。まとまった録音が少ないだけに貴重なアルバム。<

![]()

「伝説のフランスのピアニスト、スイス・リサイタル」

(1)フォーレ:即興曲第2番、第5番、夜想曲第6番

(2)スカルラッティ:ソナタ イ長調K39、ソナタ ホ長調K380

(3)リスト:ハンガリー狂詩曲第10番

(4)シューマン:謝肉祭Op.9?

マドレヌ・ド・ヴァルマレート(ピアノ)

(5)ハイドン:ソナタ ヘ長調Hob XVI:23、幻想曲ハ長調Hob XVII:4

(6)ドビュッシー:「映像」第1集

(7)ミヨー:「秋」

(8)メシアン:「幼子イエスに注がれる20の眼差し」~2曲

(9)シューマン:「クライスレリアーナ」

(10)ラモー:鳥たちは思い出す

(11)ドビュッシー:半音階のための練習曲

(12)バルトーク:「ミクロコスモス」~ブルガリアのリズムによる6つの舞曲

モニク・アース(ピアノ)

録音:(1)-(3)1957年1月7日ベルン放送スタジオ(スタジオ録音)、

(4)1957年1月11日ジュネーヴ放送スタジオ2(スタジオ録音)、

(5)1974年3月25日ベルン放送スタジオ(スタジオ録音)、

(6)-(8)1960年10月14日バーゼル放送スタジオM3(ステレオ)、

(9)-(12)1970年12月2日ベルン放送スタジオ(スタジオ録音・ステレオ)

※マドレヌ・ド・ヴァルマレート(1899-1999)はフランスのピアニスト。14歳でパリ音楽院を首席で卒業、サン・サーンスカからもその才能を称賛されるほどだった。第一次大戦後はフルトヴェングラー、トスカニーニとも度々共演し国際的なキャリアを積んだ。1926年にはマルセイユに居を構え、私的なピアノ学校を設立、後進の指導にあたりながらソリストとして高齢になっても盛んに活動した。モニク・アースはパリ音楽院でラザール・レヴィに師事、ルドルフ・ゼルキン、ロベール・カサドシュの許でも研鑽を積んだ。ドビュッシー以降の20世紀音楽の演奏で名声を得たが、クープラン、ラモー、シューマン、ショパンの演奏も定評があった。このアルバムでは得意とする20世紀音楽、ドビュッシー、メシアン、バルトークのほか、ラモーも披露している。

![]()

「ヨハンナ・マルツィ/ライヴ・コンサート・パフォーマンス」

(1)ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタ第8番ト長調

(2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調

(3)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調

ヨハンナ・マルツィ(Vn)

(1)イシュトヴァン・ハイジュ(Pf)

(2)ルチアーノ・ロサーダ(指揮)RAIミラノ交響楽団

(3)ウルス・ヨーゼフ・フルーリー(指揮)ソロトゥルン室内管弦楽団

録音:(1)1969年2月3日ヴェネツィア、フェニーチェ劇場(ライヴ)、

(2)1961年6月6日ミラノ、スタジオRAI (ライヴ)、(3)1974年5月9日ソロトゥルン大ホール(ライヴ)

※ヨハンナ・マルツィ(1924-1979)はルーマニア出身のヴァイオリニスト。ブダペストのフランツ・リスト音楽院でイェネー・フバイに師事し13歳でデビュー。1947年にジュネーヴ国際音楽コンクールに入賞後はスイスを拠点に国際的に演奏活動を続けた。1960年代からはピアノのイシュトゥ・ヴァン・ハイドゥと組んでデュオ活動を盛んに行っている。このアルバムではハイドゥとのデュオによるベートーヴェンのソナタのほか、得意のメンデルスゾーン、モーツァルトの協奏曲を披露している

![]()

「マックス・ロスタル/コンサート・ツアー1956-1965」

(1)ドヴォルザーク:ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.53

(2)ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調

(3)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調KV219

(4)ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲第1番ト短調Op.26

(5)グラズノフ:ヴァイオリン協奏曲イ短調Op.82

マックス・ロスタル(Vn)

(1)(3)アンリ・ペンシス(指揮)ルクセンブルク放送管弦楽団

(2)ヤン・クーツィール(指揮)バイエルン放送交響楽団

(4)カール・メレス(指揮)ルクセンブルク放送管弦楽団

(5)エーリヒ・シュミット(指揮)ベロミュンスター放送管弦楽団

録音:(1)1957年11月23日ルクセンブルク、ヴィラ・ルーヴィニー(スタジオ録音)

(2)1957年3月15日ミュンヘン、ヘラクレスザール(スタジオ録音)

(3)1956年1月25日ルクセンブルク、ヴィラ・ルーヴィニー(スタジオ録音)

(4)1960年11月5日ルクセンブルク、ヴィラ・ルーヴィニー(スタジオ録音)

(5)1965年9月4日チューリッヒ、スタジオI?DRS(スタジオ録音)

※マックス・ロスタル(1905-1991)はオーストリア帝国のテシェン(現ポーランド領チェシン)に生まれベルリン高等音楽院でカール・フレッシュに学び、後に同校で教鞭と執ったがナチスの台頭によりイギリスに亡命。戦後はケルン音大、ベルン音楽院で後進の指導にあたり、イヴリー・ギトリス、ウート・ウーギら多くの優秀なヴァイオリニストを育てた。ドイツ、オーストリアの作曲家の作品を得意としているが、同時代の作曲家の作品の擁護者としても知られ、このアルバムにも収録されているハチャトゥリアンのほか、バルトーク、ベルク、ショスタコーヴィチなどもレパートリーにしていた。ロスタルの録音がこうしてまとまったアルバムがリリースされるのは珍しく大変貴重。

![]()

「アルテュール・グリュミオー/ライヴ・コンサート・パフォーマンス」

(1)パガニーニ:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ短調MS60

(2)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第5番イ長調KV219

(3)J.S.バッハ:2つのヴァイオリンのための協奏曲ニ短調BWV1043

(4)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第4番ニ長調KV218

(5)サン=サーンス:序奏とロンド・カプリチオーソOp.28

(6)イザイ:無伴奏ヴァイオリン・ソナタ ニ短調《バラード》Op.27-3

(7)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64

アルテュール・グリュミオー(Vn)

(1)フランコ・ガリーニ(指揮)ウィーン交響楽団

(2)(4)(5)アンリ・ペンシス(指揮)ルクセンブルク放送管弦楽団

(3)ヘンリー・メルケル(2nd Vn)、ルイ・マルタン(指揮)ストラスブール放送交響楽団

(7)カール・ミュンヒンガー(指揮)シュトゥットガルト・クラシッシェク・フィルハーモー

録音:(1)1954年12月9日ウィーン楽友協会ホールORF(ライヴ)、

(2)1956年5月17日ルクセンブルク 、オーディトリアム・ヴィラ・ルーヴィニー(ライヴ)、

(3)1958年6月19日ストラスブール、パレ・デ・フェット(ライヴ)、

(4)(5)(6)1955年5月26日ルクセンブルク、オーディトリアム・ヴィラ・ルーヴィニー(ライヴ)、

(7)1971年11月22日シュトゥットガルト、リートハレSDR(ライヴ・ステレオ)

※アルテュール・グリュミオー(1921-1986)はベルギーのヴァイオリニスト。パリでジョルジュ・エネスコに師事、第二次大戦中はナチスに協力的でなかった為、活動の範囲は限定されていたが戦後はソリストとして華々しい活動を開始した。彼のレパートリーはバロックから古典派、ロマン派そして同時代の音楽と幅広かった。また、このアルバムにも収録されているように長い間行方不明だったパガニーニのヴァイオリン協奏曲第4番の楽譜を発見、復活初演し録音した(当録音がそれである)功績も忘れがたい。艶やかな音色と気高い品位を持った彼のヴァイオリンは20世紀前半のヴァイオリン演奏の頂点といっても過言ではない

![]()

「ピーナ・カルミレッリ/コンサート・ツアー1964-1971」

(1)ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61

(2)メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲ホ短調Op.64

(3)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第3番ト長調KV216

(4)ショスタコーヴィチ:ヴァイオリン協奏曲第1番イ短調Op.77

ピーナ・カルミレッリ(Vn)

(1)(2)エーリッヒ・シュミット(指揮)ベロミュンスター放送管弦楽団

(3)ウィレム・ファン・オッテルロー(指揮)NDRハノーファー放送管弦楽団

(4)ウィリー・シュタイナー(指揮)NDRハノーファー放送管弦楽団

録音:(1)1968年10月6日チューリッヒス、タジオ1-DRS(スタジオ録音)、

(2)1964年2月2日チューリッヒ、スタジオ1-DRS(スタジオ録音)、

(3)1971年2月12日ハノーファー、放送センターNDR(ライヴ・ステレオ)、

(4)1965年11月19日ゲッティンゲン、シュタットハレNDR(ライヴ)

※ピーナ・カルミレッリ(1914-1993)はイタリアのヴァイオリニスト。ミラノ音楽院でミケランジェロ・アバド、ローマの聖チェチーリア音楽院でアリゴ・セラートに師事した。ボッケリーニ五重奏団、カルミレッリ四重奏団を創設するなど、室内楽に力を入れる一方、ルドルフ・ゼルキンをパートナーにベートーヴェンのヴァイオリン・ソナタの全曲演奏を行うなど、ソロ活動も活発に行った。1973年から1986年イ・ムジチ合奏団のコンサート・ミストレスを務めた。イ・ムジチのコンミスによるショスタコーヴィチなど興味深い。

![]()

「グィラ・ブスターボ/発掘された放送音源集」

(1)モーツァルト:ヴァイオリン協奏曲第6番変ホ長調KV268

(2)ハチャトゥリアン:ヴァイオリン協奏曲ニ短調

グィラ・ブスターボ(Vn)

(1)オトマール・ヌシオ(指揮)スイス・イタリアーナ管弦楽団

(2)ヒューゴ・リグノルド(指揮)ラジオ・フィルハーモニー管弦楽団

録音:(1)1965年6月4日ルガーノ、テアトロ・クルサールRSI(スタジオ録音)、

(2)1966年5月4日ヒルヴェルスム・スタジオAVRO(スタジオ録音)

※グィラ・ブスターボ(1916-2002)はアメリカのヴァイオリニスト。両親の手ほどきで2才からヴァイオリンを始め、既に4才でシカゴ交響楽団と共演、5才の頃にはイザイ門下のレオン・ザメティーニに師事した。天才少女の名をほしいままにしてヨーロッパへ演奏旅行に出かけ、フルトヴェングラー、アーベントロート、メンゲルベルクらと共演、またパリではジョルジュ・エネスコの指導を受けている。しかし戦時中、ナチスの息のかかったコンサートに出演したことが戦後問題にされ、アメリカ国内での演奏が事実上出来なくなり、1970年に帰国するまでヨーロッパのみでの活動を余儀なくされた。このアルバムは天才少女として世に出ながら不遇な人生を余儀なくされたブスターボの近年発見された珍しい放送録音集。ハチャトゥリアンのヴァイオリン協奏曲は圧倒的な熱演で聴きごたえ充分。

![]()

「ダニール・シャフラン/コンサート・ツアー・イン・ヨーロッパ」

(1)ドヴォルザーク:チェロ協奏曲ロ短調Op.104B 191

(2)シューマン:チェロ協奏曲イ短調Op.129

(3)シューマン:幻想小曲集Op.73

(4)シューベルト:アルペジオーネ・ソナタ イ短調D 821

(5)J.S.バッハ:無伴奏チェロ組曲第6番ニ長調BWV1012

(6)シュニトケ:古い様式の組曲

(7)ショスタコーヴィチ:チェロ・ソナタ ニ短調Op.40

ダニール・シャフラン(Vc)

(1)アルヴィド・ヤンソンス(指揮)モスクワ・フィルハーモニー管弦楽団

(2)ヤロスラフ・クロムホルツ(指揮)チェコ放送交響楽団

(3)(4)ハンス・アルトマン(Pf)

(6)(7)アントン・ギンズブルグ(Pf)

録音:(1)1967年7月23日東ベルリン 、メトロポリタン・シアター、ドイツ放送協会(ライヴ)、(2)1973年5月22日プラハ、スメタナ・ホール(ライヴ・ステレオ)、(3)(4)1959年11月09日ミュンヘン、スタジオBR(スタジオ録音)、(5)(6)(7)1982年5月20日プラハ、ドヴォルザーク・ホール(ライヴ・ステレオ)

※ダニール・シャフラン(1923-1997)はソビエト・ロシアのユダヤ系チェリスト。チェリストであった父の手ほどきで8才よりチェロを始め、10才で公開のコンサートで演奏、11才の時にオーケストラを共演した。ソビエト国内ではシャフランよりやや年少のロストロポーヴィチとともにチェロの双璧と目された。ソリストとしてのキャリアを追求し、録音も盛んに行ったが、その活動がソビエト国内、東欧諸国に限られていたため、彼の国際的な名声は非常に限られていた。アメリカ・デビューは1960年、その後日本でも数度来日してコンサートを行っている。彼の豊かな音色、ヴィブラートそして特に高音域での驚異的なテクニックは今日聴いても決して色褪せない。

カテゴリ : ニューリリース

掲載: 2024年06月19日 00:00