ボウイ/ディラン/ベイリー3つの評伝

昨今、出版不況などとも言われ続けている状況で、しかし、こと音楽本その他一部のジャンルでは、読みたい本が次々と出版されているように思える。実際の事情について私は知らないが、出版社、編集者諸氏も同様に「読みたい本」を出すという意志にもとづいているのだと思うし、その情熱に感謝したいと思う。そして、やはりそれを継続的なものにするためには、そうした営みを読者として支えていかなければいけないのだと思う。

先ごろ相次いで出版されたミュージシャンの評伝3冊は、それぞれ性質は異なれど、どれも決定版というにふさわしい。ミュージシャンの評伝を読むことは、生い立ちや私生活といったことから、下積み時代からスターダムへ、あるいはスタイルの完成と変遷、などといった、音楽やその制作にまつわる時代的思想的背景や、その音楽からだけでは窺い知れないミュージシャン像を垣間見せてくれる。もちろん、音楽とは、そういったもろもろの背景とは関係なく、それ自体で独立して評価、判断されるものであるが、それは書物が音楽のかわりに音楽を語るようなこととは反対に、あらゆる意味での神秘化を払拭するものとして機能するだろう。

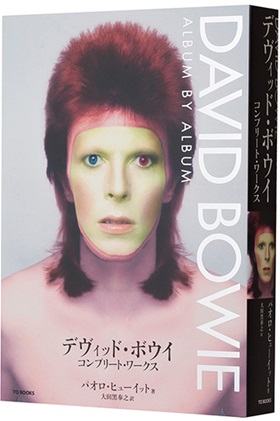

●デヴィッド・ボウイ コンプリート・ワークス

ボウイのアーティスト本はそれこそ星の数ほどあると言ってもよいかもしれないが、昨年、ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で行なわれた展覧会カタログとして発行された『David Bowie Is』(スペースシャワー)は、ボウイ関連出版のとどめを刺した。それに先立って出版された、本書の原書である『David Bowie Album by Album』は、ボウイのディスコグラフィーをタイムラインとして、1967年のデビュー作『David Bowie』から、最新作『The Next Day』まで全アルバムごとに本人の発言を織り交ぜながら、レアな写真を多数含むオールカラーによる大部の書籍で、まさに「コンプリート」のタイトルに偽り無し。個人的には『DAVID BOWIE BLACK BOOK』と『David Bowie In His Own Words』(どちらも当時シンコーミュジックより)の2冊は、中学生のころに読み倒した本だが、それをアップデートした、一家に一冊的な本だろう。欲を言えば原書と同じ版型だとよかったかも。

●ボブ・ディラン ロックの精霊

思えば、ディランを聴くことは、まずは「読む」ということだった。中村とうよう氏のライナーノートと片桐ユズル氏の訳詞、裏ジャケいっぱいに書かれた長詩を読む行為を通じて、その音楽を享受したのだ。本書もそんな風に読まれるとよい。ビートルズ、ストーンズに並んで名前は知られているけれど、どれだけ知られているのか、というのがディランであり、それをこれまでの楽曲解説書や自伝本とはまたちがったストーリーテリングでぐいぐいと引き込んでいく。本書は、まさに「湯浅学によるボブ・ディラン」とでも名付けられるものではないだろうか。翻訳書ではなく、日本語で書かれたということもあるのだろうが、評伝における語り口というものはとても重要である、ということを再認識させられた。「くそでかい音でやろう」は、ディランの憑依した湯浅氏の言葉のようである。ときどきふっと主観の入ってくるところもいい。

●デレク・ベイリー インプロヴィゼーションの物語

ベイリーには『インプロヴィゼーション』(工作舎)という著書があり、それはBBCラジオの番組をもとにしたものだった(イエスのスティーヴ・ハウとの対話があったりする)。本書は、研究書という体裁でありながら、ベイリーほかミュージシャンら関係者への膨大なインタヴューを再構成して作られたものである。それは、子供時代から、ブライアーズとのグループ、カンパニーでの活動、とベイリー本人の歩みを時系列にたどりながら、むしろタイトルのとおり、インプロヴィゼーションについての思索をたどったものでもある。イーノのオブスキュア・レーベルや日本との関わりについても章がさかれているが、のちにキング・クリムゾンのメンバーとなるジェイミー・ミューアを評価していたのはフリー・インプロヴィゼーションへの敬愛がなかったから、とするくだりは興味深い。そうであればあるほど、ベイリーは自由な演奏ができるという。あらためてインプロヴィゼーションというものが、どのようなジャンルにもスタイルにも帰属しない自由をめざすものであることが理解できる。ここに登場する音楽や音楽家を知っている方がより楽しめることはたしかだが、本書から出会う音楽はより新鮮な音楽体験となることだろう。