チャック・レイニー新作&初CD化となるセカンド・アルバムが復刻

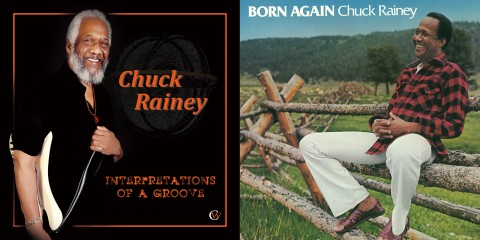

左:新作『グルーヴの解釈』/右:初CD化『ボーン・アゲイン』

クインシー・ジョーンズ、シュープリームス、アレサ・フランクリン、マーヴィン・ゲイ、スティーリー・ダン等、1960年代から1980年代までにソウル、R&Bを中心に数多くのヒット・チューンに関わるレコーディングをしてきた世界一有名なセッション・ベーシストのひとり、チャック・レイニー。

伝説扱いされているジェームス・ジェマーソンの影に隠れがちだが、モータウン・レーベルのレコーディングにも数多く参加していることは周知の通りで、ジェームス・ジェマーソンと同様、現在のポップ・ミュージックのベース技法に多大な影響を与えたセッション・ベーシストだ。

今回、金澤寿和氏監修<LightMellow's Choice>シリーズより、2013年ニュー・アルバム『グルーヴの解釈』と、1981年にリリースしたセカンド・ソロ・アルバム『ボーン・アゲイン』が同時発売!

そして、今回のリリースにあたり、金澤寿和氏がマリーナ・ショウのステージで来日中のチャック・レイニーを直撃し、インタビューを敢行!その模様を、タワーレコードオンラインショップ独占でご紹介します。

チャック・レイニー『グルーヴの解釈』

金澤寿和監修<LightMellow's Choice>シリーズの超強力新譜!クインシー・ジョーンズ、シュープリームス、アレサ・フランクリン、マーヴィン・ゲイ、スティーリー・ダン等、1960年代から1980年代までに数多くのヒット・チューンに関わるレコーディングをしてきた世界一レジェンドなセッション・ベーシスト、チャック・レイニーの2013年ニュー・アルバム。50年のキャリアが奏でる魔法のグルーヴを是非堪能下さい。

チャック・レイニー『ボーン・アゲイン』

長らく未CD化だったセカンド・ソロ・アルバムが遂に初CD化!

1969年にレコーディングされたファースト・ソロ・アルバム『The Chuck Rainey Coalition』から12年を経て発表された本作。前作を踏襲しつつも、荒削りなプレイが聴けるファン必聴盤。スパイスの効いたグルーヴィーな“CONTINENTAL DRIVE”など聴き所&DJネタも満載です。

チャック・レイニー スペシャル・インタビュー

Text:金澤 寿和 / Toshikazu Kanazawa(www.lightmellow.com)

クインシー・ジョーンズやアレサ・フランクリン、スティーリー・ダン、そしてモータウンの名立たるシンガーたちなど、ジャンルを超越した多くのアーティストを陰から支えてきたベースの鉄人、チャック・レイニー。その世界的ベースマンが、約14年振り、通算5枚目のソロ・アルバム『グルーヴの解釈(INTERPRETATIONS OF A GROOVE)』をリリースした。チャックと言えば、音楽学校でのワークショップなどでも来日を重ねているが、今回はマリーナ・ショウとのツアーでやって来た彼を掴まえ、話を聞くことができた。

―― 14年振りのソロ・アルバムですが、どうしてこんなに時間が掛かったんですか?

「制作費が高いとか、いろいろな理由があるんだけど、一番大きいのは、僕がテキサスに住んでいるので、ニューヨークやL.A.、ナッシュヴィル辺りとは違って、なかなかレコーディングのプランが立てられないということだね。何もかも自分でやるしかないんだ」

―― では、それでもアルバムを作ろうと思った理由は?

「自分の“今”を表現したいと思ったからだ。テキサスにいると、どうしても新しいプロジェクトに参加する機会が少なくなる。みんなのイメージは、コーリションの頃のままなんだ。だけど今は一緒に演っているメンバーが違うし、音楽のスタイルだって同じではない。だから、“いま自分が何を演っているか”。それを伝えたかったんだ」

―― 2年前に脳梗塞で倒れた時は、レコーディングの途中だったんですか?

「録音は終わっていたが、ミックスがこれから、というタイミングだった」

―― 今度のアルバムではカヴァー曲が多いですね? これはどういう理由から?

「有名な曲ばかりだけどね。テキサスに住んでいると、ニューヨークやL.A.とは違った音楽が流れてくる。特に私が住んでいる所は、メキシコに近いせいか、アフリカやブラジルのミュージシャンが多く住んでいるんだ。そういう影響を取り込みたかった。何かいつもと違うことをやる時は、よく知られているカヴァー・ソングを選ぶんだ。その方が、違いを表現しやすいからね。でも次のアルバムを作る時には、またオリジナル中心に戻るだろう」

―― 他にこのアルバムで試みたことは?

「パーカッションをたくさん入れて、ラテン・フレイヴァーを前面に出した。元々私はラテン・ミュージックが好きなんだ。テキサスへ行ってからよく一緒にプレイしているキーボード・プレイヤーがベリンダ・ロペスという女性なんだけど、彼女はメキシコ人でね。だからギグの時も、彼女がいろいろな曲をラテン風にアレンジしてくれる。それが私のお気に入りなんだ。それがあったので、今度のアルバムではR&Bではなく、ラテン・ミュージックからのインフルエンスを取り込むことにしたんだ」

―― それで、ほとんどの曲でラルフ・マクドナルドやクラッシャー・ベネットといった旧知のパーカッション奏者を起用したんですね?

「そうだ。このアルバムのベーシックはテキサスで録音しているけれど、ラルフにはテープを送って、ニューヨークの彼のスタジオでダビングしてもらった。お互いのタッチは分かっているし、彼のプレイが大好きだからね。先に逝ってしまってとても残念だよ。クラッシャーはラルフほど有名ではないけれど、私が最も敬愛するパーカッション奏者なので、是非参加して欲しかったんだ」

―― アルバム・タイトル曲の“Interpretation Of A Soul”は、レイニー・ウォーカー・バンド、1998年の3rdソロ『HANGIN' OUT RIGHT』に続いて、3度目のトライアルになりますね。

「前に演った『HANGIN' OUT RIGHT』のヴァージョンがとても気に入っていて、周囲からの評判も良かった。でも曲にはいろいろな表現のスタイルがあって、ひとつで完結してしまうワケじゃない。今回はドラマーがニューオーリンズ出身だったので、マーチング・バンドのスタイルでやってみたら面白いんじゃないか、というアイディアが生まれたんだ。優れた曲というのは、どんな風にもアレンジが効くものなんだよ」

―― それでは、4番目のヴァージョンが生まれるかもしれませんね。

「多分ね(笑)。この曲をアルバム・タイトルに選んだのも、コモドアーズの“She's a Brick House”やビル・ウィザースの“Use Me”、テンプテーションズ“Papa Was A Rolling Stone”をカヴァーしたことと関係がある。つまり、どの曲もオリジナルとは違った解釈をしている、ということだよ。だから〈Interpretation〉を複数形の〈Interpretations〉にしたのさ。バンドのメンバーを変えたりすれば、また前とは異なるケミストリーが生まれ、新しい解釈が生まれる。それが音楽なんだ」

―― 今回は2ndアルバムの『BORN AGAIN』も同時に世界初CD化されます。なので、その頃の話も伺いたいのですが、実はコーリションの1stアルバムと『BORN AGAIN』の間に、A&Mからコーリション名義でシングルを出していましたよね?(と言いつつ、持参した7inch盤を見せる)

「ワォ! こりゃあ驚いた。これは私のフェイヴァリットだよ。実はレコードを持っていなくて、自分で買いたいくらいなんだ。“Oneness”という曲は本当にグレイトだよ。確かスタジオでライヴ・レコーディングしたんじゃなかったかな? アレンジも素晴らしかった」

―― どうしてアルバムを作らなかったんですか?

「私はアルバムの最初の2曲のつもりで録っていた。そうしたらアレンジャーが、〈良い仕上がりだから、まずコレをシングルとして出そう〉と言い出したんだ。“The Happy Spirit”は楽しいR&Bソング。“Oneness”はファンキーなジャズ・フュージョンだった。どちらもインストだったから、本来はジャズとして売り出すべきだったんだけど、当時のA&Mにはジャズのセクションがなくて、R&Bにカテゴライズされてしまった。それが失敗だったね。売れなかったからアルバムも作れず、それっきりだったよ」

―― アレンジャーはどなただったんですか。

「ウィリアム・D.スミス。それにジェイムス・ギャドソン、デヴィッド・T.ウォーカー、ボビー・ホール、ジョージ・ボハノンなどが付き合ってくれたと思う。よく覚えていないけれど…(笑)」

―― では、そのあと『BORN AGAIN』を作ったキッカケは?

「その頃まではL.A.に住んでいたんだけれど、離婚とかいろいろあったので、コロラドに引っ越したんだ(笑) そこで〈もう一度人生をやり直したい〉と思って仏教徒になり、生まれ変わった気持ちになった。それでリフレッシュした気持ちで音楽を創りたいと思い、ニューヨークやL.A.の仲間に声を掛けて、コロラドの山地にあるスタジオに集まってもらったんだ。だから『BORN AGAIN』というタイトルなんだよ」

―― コーリションのアルバムとは違って、チャックのベースやヴォーカルをフィーチャーした作りになりましたね? 何か意識の変化があったのですか?

「コーリションのアルバムは、当時のニューヨークのセッション仲間と作った。エリック・ゲイルやコーネル・デュプリー、リチャード・ティーといった、成功しているミュージシャンたちと自然発生的に作ったんだ。だからベースをフィーチャーしよう、なんて考えなかった。でもこのアルバムは、最初から私の作品として計画されたものなんだ。だからベーシストが自分の歌をフィーチャーしてアルバムを作った、と考えてくれればイイんじゃないかな。これ以降の私の作品は、どれもその流れを受け継いでいるよ」