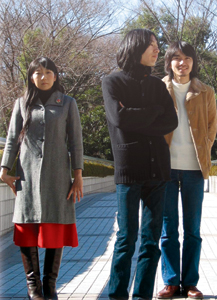

Lamp

耳触りの良いグルーヴを生み出すLamp。前作を凌ぐ色彩豊かな新作が登場!!

ソフトでメロウでフィーリン・グルーヴィー。色で言えば、限りなく水色に近いブルーってところ。それでいて印象的なメロディーや音像を鮮やかに焼きつけてくるLampのセカンド・ミニ・アルバム『恋人へ』は、前作『そよ風アパートメント201』を抜けて街の空を越えて広がっていく。となると、これだけのレンジを繋ぎ止めることができるいまの彼らは基本的にバンド? ユニット?

「いちおうバンドなんですけど、もっと柔軟に考えたいなっていうか。たとえばそのままライヴやるみたいな雰囲気じゃなくて、レコーディングにしろ何にしろ、もっとオープンにして外からミュージシャンも呼んで作り上げるみたいな。それが自分たちの音楽を表現するには理想的なカタチだと思いますので」(染谷大陽/ギター)。

そういうコンセプトならレコーディング主体の作品主義、作家性が高まるのも自然な流れ。で、色彩感で決まるポップスの魅力や曲の普遍性を横目に臨んでいると思しきソングライティング。そこは穏やかな表情に反して、かなりのこだわりを感じさせるところ。

「それで最初は作品と距離を置いていて、こういうのがLampのコンセプトだっていう勝手なイメージがあったんですけど、今はもう自由にやっています。これからはもっと作品と生活を密接に繋げていきたい。つまりそれで自分を出していければという感じです」(永井祐介/ヴォーカル、ベース、キーボード、ギター)。

そんなフィジカルさも伴ってきたぶん、輪郭もはっきりしてきた彼らの世界。ブラスやストリングスをふんだんに使ってみたりと、アレンジにも思いきりが出てよりカラフルに、そして看板のヴォーカル・ハーモニーにも多少の変化が。

「ボサノヴァのユニゾン・コーラスだけだと表現の幅が狭まっちゃうんで、今回は2人でユニゾンで歌うのは1曲だけにして、それぞれのヴォーカルを活かしてみました。そのほうが広がるっていうか、作品にメリハリがつくから」(榊原香保里/ヴォーカル、フルート、アコーディオン)。

耳触りのいいものは逆に聴き流されてしまうデメリットもあるけれど、これだけ曲がしっかりしていると確実に記憶に残るというもの。決してカフェで流れるBGMに終わらない、ファンタスティックなサムシングでポップスの正体を突いている? 少なくともそのシッポは捕まえているのでは。