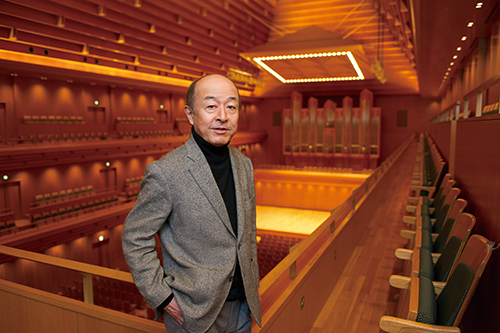

池辺晋一郎

日本を代表する作曲家、

古稀を迎えるバースデーコンサートで

《交響曲第九番》を世界初演!

多忙極まる作曲家、池辺晋一郎。いままさにカウントダウン真っ最中!

9月、池辺晋一郎は多忙である。いや、いつもかもしれないのだが、特に。そして、それなりにうれしい悲鳴というところもきっとある。

サントリーホールでの「サマーフェスティバル2013」では、新企画として導入された「ザ・プロデューサー・シリーズ」の記念すべき初回のプロデューサーとして、4つのコンサート企画をおこなう。大ホール公演2つ、小ホール公演2つ。これらが前哨戦のようになって15日には池辺作品のみによるコンサートが東京オペラシティでおこなわれる。この日、作曲家は70歳の誕生日。文字どおりの「バースデーコンサート」をミュージックディレクターとして関わる東京オペラシティで、となる。ここでのトリは《9番》となる交響曲の初演。

こんな、いままさにカウントダウン真っ最中の作曲家に、話をうかがう機会を得た。

──70歳、ずばり、如何ですか? まだなってらっしゃらないけど。

「なってないけどね……。ちょっとシリアスな話になるけど、子供の頃僕は身体が弱くて、小学校に入る前、一年遅れているんですよね。で……毎日のように医者が往診で来ていたんです。その医者が母親と立ち話していて、僕が眠っていると思ったんでしょうね、その医者が僕の母に「このお子さんは20歳までは無理です」って言ったんですよ。それを聞いてしまった。そのうち、小学校二、三年で段々丈夫になってきて、忘れていたと思うんだけど、高校生くらいのとき、ふっと想いだして、それから毎日それが気になっていたんです。つまり、20歳まで無理だって言ったらもうそろそろ人生終わりじゃないか。で、落ち込んだんじゃなくてね、やりたいこと何でもやったって感じなんだ。やりたいことやっちまえ、って。そしたら20歳過ぎたでしょ。そしたらまた忘れた。それをね、ここのところしきりに想いだすんですよね(笑)。おかしいな?、70にはならないはずだったのに。あの医者、よほどのヤブ医者だったんだって。20歳までって言っていたのにもう半世紀越えちゃった、という気がしてきて。そう考えると、70って望むべくもない幸運を掴んだという感じがしますよね。本当はこんなに生きないはずだったんじゃないか、って。

だから幸せだということ。もう一つは、日本が北欧のように年金が潤沢だったりしなかったのが良かったと思っていますね。もし、シベリウスみたいな立場だったら、もう、書いてなくて良いわけ。短波放送かなんかで自分の作品が放送されるのを聴いていればいい。でも、この国にいるとそうもいかないからいろいろ仕事しなければならない(笑)。これで良かった、と(笑)」

──作曲とともに、ディレクターのようなしごとをいくつもやられています。

「そうですね、いくつか……。こういうことをやるとは思っていなかった…。そのひとつとして「サマーフェスティバル」もあるわけです。いっぽう作曲は、出来ればずっとしていたいと若い頃から思っていたからそれはしたいけど、まったく予想もしないのは、もう一つ、文字書きですね。原稿書き。こんなに自分が文字を書かなきゃならないことになるとは思わなかったね」

──自分で自分をマネージすることがどうしても必要になってきますよね。

「朝、目が覚めると、床をでる前にきょうは何をやらなきゃ、まず午前中にあの曲を出来る所まで進めておこう、それから昼食後に、──一日家にいる場合ですよ──、昼食後に、今夜〆切の原稿を全部出来なくても良いからとにかくある程度進めて、それからコーヒーブレイクにしよう。そのあと、映画の仕事もちょっとやらなければいけない。夕食食べたら、あとはその今夜中の原稿を仕上げて、あとは足りなかったものをもう一回やろう。そういう一日のスケジュールを目が覚めたときに考えるんですよ。それがもう長年の習慣ですね。

大体、その通りにしないと間に合わない、だってギリギリのものばっかりですから(笑)。今夜中に、今日中に出さないといけない、とかね。ところが、出る用事もあったりするでしょ、ディレクター的な仕事とかね。いろいろあるなかで、無理矢理自分の時間をつくって、空いている時間を作る。そうしないと作曲は出来ないですよね」

──作曲を始められて半世紀。その間、スタイル、というか、作曲の考え方について、変化は如何でしょう?

「ごく初期はとにかく書きたいように書いていただけなんだけども……。いま振りかえると、大学卒業した年にシンフォニーを書くわけ。それが、その時は「1番」とは思ってなかったけど、これは、アカデミックなもの、大学で学んだことはさよならしようと思っていたわけなんですよ。この曲で音楽之友社賞をもらったとき、副賞で航空券がついていたんですね。で、師匠の池内友次郎先生が、あちらの知っている先生と連絡はつけておくからパリに行きなさい、って言ってくれた。でも、僕は「行きません」って言ったんです。もう学生の身分はごめんです。仕事したいから行きません。ってね。それで勝手に遊んできたんです。だから、当然シンフォニー「1番」は全部吐きだしてやると思って書いたんですよね。そうしたら、しばらく書けなくなっちゃった。なので、二年か二年半何も書いていないですよ。

一種の劇伴なんかは出来る。だけど、作品は何にも書けなくなっちゃって。それからふっきれるまですこし空白期間があるんです。

僕は合唱曲なんかの分野で割に社会的なメッセージ性の高いものに関わるようになってきて、当然、そういう意識が自分で作曲するときにも、芽生えてきた。たとえば人間というのが社会のなかでどういう風なあり方なのか、ということに関心がいって、それでシンフォニーとかピアノ・コンチェルトとかが書けるようになってきたんです。で、ずっとそれが続いてきて、音楽的な様式や中身は違うけど、ずっとそういうコンセプトが何十年も続いてきたような気がしますね。

それが3.11で少し変わったような気がする。3.11で人間も社会も、ある意味じゃ大自然のなかのほんの一部に過ぎないのだと。自分たちの問題だけをごちゃごちゃ追究しても始まらない。それよりもっと巨大な存在があるというような意識に少しずつ変わってきた気がしますね」

──作品にこめられたものと、音楽=作品のスタイルというのはあまり関係がないのでしょうか?

「スタイルそのものはあまり関係ないですね。スタイルで言うと、僕は超前衛でいたいわけではないし、(若い頃にすでに書いているんですが)システムを作ることが嫌いなんだよね。つまり、作曲法上のね、システムを作ると出発点がゼロじゃないわけです。たとえば西村朗くんは、自分の作品はすべてお互いに親戚なんだ、って言うんです。その言い方を借りれば、僕の作品はすべて他人なんです。一曲ごとにゼロから出発しよう、と。コンセプトじゃなくて、中身、スタイルとしては一曲ごとにね。システムを作って設定しちゃうと、100のうちの40から出発することになる。40まではもうシステムが決まっている。それが耐えられなくてね」

- 次の記事: 池辺晋一郎(2)