Kasabian

あなたは近くのタワレコで、ターバンのようなもので顔の半分を覆った印象的なアートワークのEPを目にした覚えはないだろうか? その『Club Foot EP』と呼ばれる日本デビュー作品にて空前のメガヒットを叩き出した張本人、彼らこそが〈暗黒ビートのA級戦犯〉カサビアンなのである。

「日本でそんな凄いことになってるなんて知らなかったよ! UKのしがない街の、4人のしがない野郎どもが、遠く離れた国の人々と繋がってるなんて、夢のようだぜ!」(セルジオ・ピッツォーノ:以下同)。

われわれの期待を一身に背負い完成したデビュー・アルバム『Test Transmission』は、『Club Foot EP』同様、腹の中を鷲掴みにされるかのようなゾクっとする悪寒が走るエクスタシーに満ちている。地を這うようなダンス・ビートが足に絡みつく〈心地良い恐怖〉……まさに充実の内容となっている。

「〈心地良い恐怖〉、まさにそのとおりだ。俺たちが住むスタジオのある家で、出来上がったばかりのアルバムを聴き返したんだけど、メンバー全員の顔に誇りに満ちた笑顔が浮かんだよ。自分たちでも出来の良さにビックリしてるんだ」。

UKはレスターの、アンダーグラウンドなレイヴに通っていたオアシスに憧れる少年たちは、人里離れた小屋で共同生活を送りながら、その内に秘めた情熱を次第に萌芽させていく。

「小屋とは失敬だな(笑)。広大な牧場の中にある一軒家だよ! 家にはスタジオがあって、気ままに音楽活動ができる。俗世間から隔絶された(笑)素晴らしい環境さ。でもカサビアンにとっては、世間から隔絶された環境が非常に重要だったりするんだ。他人のことを気にせずに、オリジナリティーを養っていけるからね」。

そういった環境で作られた楽曲の数々は、〈軍隊〉〈死〉〈爆弾〉などの単語が踊る、血生臭い雰囲気に満ちている。アートワークも含め、いわゆるダークなイメージが先行してしまっているのだが……。

「う~ん、決してネガティヴな暴力的感情を出そうとしているわけではないんだ。俺たちが理想とするのは〈個人レヴェルでの革命〉であり、それはウェイトレスやニュース・スタンドで働く男といった、ごく普通の人々を対象にした音楽なんだ。俺たちが持つイメージってのは、そうした〈普通の人々〉がこの世の中で希望の光をめざしていくってことなんだよ」。

そんな彼らが求める〈革命〉の礎となるのが、さまざまなサウンドを切り貼りし、コラージュするというスタイルである。幼少の頃、父の趣味で聴かされたローリング・ストーンズやザ・フー、バンドを結成するきっかけとなったブリット・ポップのムーヴメント、そして、最新のクラブ・ミュージックから映画のサウンドトラック……。「それらをブレンドさせて、3分間のポップ・チューンに仕立てる」ことで、カサビアンは〈異端の兵器〉を手に入れた。ロックンロールを切り刻み、それを繋ぎ合わせて生まれた巨大な魔物は、現在のUKロック・シーンへ冷たくしたたかな牙を剥いている。

「まあ、最近のシーンでも、ふたたびUKものがよく聴かれるようになったっていう事実は評価してる。ただ、それらの新しい音楽にインスパイアされることが少ない、ってことも事実だ。だったらジャムとかMC5とかを聴いていたほうが何かと刺激になるしね」。

最後に、カサビアンという共同体を形成していくうえで欠かせないものといえば?

「(即座に)LSD!!……ってのは冗談として(笑)。4人の親友がお互いの意義と友情を確かめ合う、カサビアンとはそういう存在なんだ。あと、〈Good(良い)はGreat(最高)の敵だ〉ってこともね」。

ひたすらに〈Great〉をめざす、生煮えの革命団カサビアン。成功という希望の光は、彼らの目前にある!

PROFILE

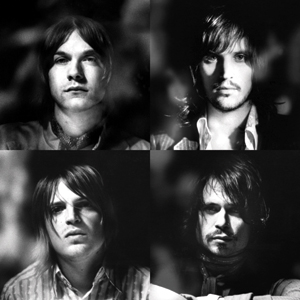

カサビアン

97年、レスターで結成。バンド名の由来はチャールズ・マンソンの彼女、リンダ・カサビアンからヒントを得ているとのこと。トム・ミーガン(ヴォーカル)、セルジオ・ピッツォーノ(ギター)、クリストファー・カーロフ(ギター)、クリス・エドワーズ(ベース)の4人は、いつしか楽器を持ちはじめギグやパーティーを行うようになる。その後、クーパー・テンプル・クロースやブラック・レベル・モーターサイクル・クラブらのサポート・アクトを務め、バンドの評価を高めることに成功。先ごろリリースされた『Club Foot EP』も好セールスを記録している。8月25日にはファースト・アルバム『Test Transmission』(BMG UK/BMGファンハウス)が日本先行でリリースされる。