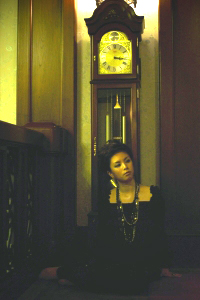

yolis

「アポロ・シアターへは何度か遊びに行っていたんですよ。日本でクラブに足を踏み入れるより、居心地も良かった。それで、〈アマチュア・ナイト〉を観に行ったときにちょうど日本人が出場していて、〈あ、じゃあ、私も出られるじゃん〉と思ったんです。従業員のおばちゃんに〈次のオーディションはいつですか?〉って訊いて」。

結果は第2位。度胸あるねぇ。いまから何年か前、彼女がまだ10代の頃にNYへ留学していたときの出来事だ。ほかにも、アシュフォード&シンプソンが経営するバーでのショウに参加して、彼らの演奏をバックに歌を披露したこともあるという。

「アポロで歌ったのはホイットニー・ヒューストンの“I Have Nothing”。〈ボディガード〉のサントラに入っている曲ですね。私よりも上手い人がたくさんいたのに……運が良かった。たぶん、まだ若い日本の女の子が、黒人みたいに歌うのをおもしろがったんでしょうね」。

こう紹介すると、彼女の音楽性について絵に描いたようなR&Bを想像しそうだが、ファースト・アルバム『Alice in a mirror』から聴こえてくる音楽はちょっと違う。そんな彼女に影響を受けたアーティストを訊くと、マーヴィン・ゲイやダニー・ハサウェイ、アリシア・キーズから、ジャーニー、エクストリーム、フリートウッド・マック、さらにマドンナといった名が挙がった。

「掴みどころがないというか、カテゴライズしにくい、ってよく言われます。〈R&Bを歌っているんです〉って言っても誰も信じないし、逆に〈アニメ・ソングを歌っていそう〉って言われたり(笑)。マセガキだったんですよね、昔はハード・ロックがバリバリに好きで。3歳ぐらいから歌手になりたいと思っていて、歌が上手いっていうよりは、思っていることを自然に表現できるのが歌だった。逆に言えば歌しかないっていうか。それで、誰かひとり良いアーティストを見つけると、そこから掘り下げて聴いていく。一言で言うと〈幅広いオタク〉ですね(笑)」。

確かに古い音楽も彼女はよく聴いているようだ。もしや、タワレコのお得意さん?

「しっかりポイント貯めてます(笑)。ただ、ミーハーでもあって。マニアックだろうがミーハーだろうが、好きなものは好き。例えば、韻シストのTakuちゃんがいっしょにアレンジしてくれた“チョコレートメモリー”はわかりやすいR&Bですが、最初はもっといかつくて、ワケのわからないドープな音楽だったんです(笑)。流行に乗るわけではなく、流行っているものでも自分がイイと思ったものは好き。それでいいと思う。アンテナは常に張っているんで」。

アンテナをピッと張りつつ、彼女は〈いま〉に対する違和感や苛立ちも歌にしていく。英語詞の“Alice in a mirror”には「不思議の国のアリス」を思わせるフレーズが出てきたりと、歌詞もよく練られているが、「韻を踏むにしても、歌詞の中身がなければ無意味」とも彼女は言う。

「〈不思議の国のアリス〉は比喩で、社会や人間のいろいろな感情を代弁している。そういう手法もやっていきたいです」。

さらに、英語で歌う曲にしてもメロディーはとても日本的だったりして興味深い。トラックも自分で作ったという“仮想現実”では、三味線や尺八、琴の音まで、工夫を凝らして使用している。

「日本人の琴線に触れるようなメロディーを作るように心掛けているんですよ。巧く〈和〉を融合させていきたい。また、日本はもちろんインドの民謡とかも好きなんです。歌が上手いんですよね、非常に。どんな音楽でも、まず歌を聴いちゃいます。曲が良くても歌がヘタだともうダメなんです。小説も藤沢周平や山本周五郎の時代モノばっかり読んでいたり。たぶん古風なんですよね。でも天の邪鬼。つまり、古風なのにトリッキーみたいな感じ(笑)」。

PROFILE

yolis

R&Bを基に、作詞、作曲からトラックメイキングまでをみずから手掛けるシンガー。幼少期よりクラシック・ピアノに親しみ、歌については独学でスキルを磨いていく。高校を卒業すると同時にNYへ留学し、同地で約1年間生活する。NY滞在中にアポロ・シアターで開催された〈アマチュア・ナイト〉に出場して2位を獲得。留学を終えて帰国後は都内のクラブなどを中心にライヴ活動を継続する。2006年に入って企画オーディション〈COOL&BEAUTY #1〉に出場して好成績を収め、同オーディションの参加アーティストによる楽曲を集めたコンピ『COOL&BEAUTY #1』に“Alice in a mirror”で参加。このたびファースト・アルバム『Alice in a mirror』(Babestar)をリリースしたばかり。

カテゴリ : インタビューファイル

掲載: 2007年01月11日 20:00

更新: 2007年01月11日 22:49

ソース: 『bounce』 283号(2006/12/25)

文/高橋 道彦